|

|

|

|

|

Историческая справка. Полесские железные дороги.

Казённые железные дороги,

построенные в 1882 - 1907. Проходили по территории Виленской,

Гродненской, Витебской, Минской, Волынской, Могилёвской,

Черниговской, Орловской губ. Соединяли Юго-Запад России с

Прибалтийским, Северо-Западным, Центрально-Промышленным

районами. Имели военно-стратегическое значение,

способствовали разработке лесных массивов Полесья, развитию

деревообрабатывающей и кожевенной промышленности, росту

городов (Вильны, Слуцка, Белостока, Бреста, Гомеля, Брянска

и др.). Дорога играла существенную роль в экспорте леса и

его вывозе на внутренний рынок. Основные линии: Жабинка -

Пинск (движение открыто в 1882), Вильна - Лунинец - Пинск

(1884); Лунинец - Ровно (1885), Лунинец - Гомель, Белосток -

Барановичи (1886); Гомель - Брянск, Брест - Жабинка - Брянск

(1887), Мосты - Гродно (1907). Протяжённость (1913) - 1904

версты (в т. ч. 1039 вёрст - двухколейный путь). Чистый

доход - в пределах 4% от осн. капитала (65,9 млн. руб. в

1900). В подвижном составе 359 паровозов, 9127 товарных и

437 пассажирских вагонов. На дороге построены

железнодорожные мастерские (в Пинске, Вильне, Гомеле). На

Полесских железных дорогах построено 412 деревянных и 235

металлических мостов, 6 путепроводов и других искусственных

сооружения; шпалопропиточный завод, 72 пакгауза; работали 17

училищ и школ (на ст. Барановичи, Брест, Пинск, Лунинец и

др.), курсы по подготовке служащих по коммерческому и

техническому движению. Дорога находилась в ведении МПС;

управление в Вильне. В мае 1918 передана НКПС. Некоторые

линии отошли к Польше.

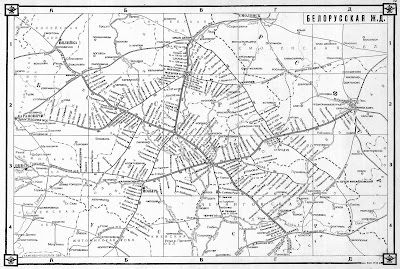

Схема Полесских железных дорог по сост. на 1941 г. |

|

|

|

По состоянию на

начало 1991 основные участки входили в состав Белорусской

железной дороги и Прибалтийской железной дороги.

Ручной стрелочный перевод (т.н. "французский") |

|

========================================================

Ретроспектива железнодорожной символики

в России

|

|

20 ноября 1809 года, в соответствии с Высочайше утвержденным

Манифестом Александра I, созданному "Управлению водяными и

сухопутными сообщениями" была придана эмблема, имеющая вид

скрещенных топора и якоря (или как говорили в те времена -

"топор и кошка"). Этому символу была уготована самая долгая

жизнь среди всех эмблем, применявшихся для железных дорог с

момента их появления в России.

Еще одним символом-долгожителем являлся так называемый

«технический знак», т.е. скрещенные молоток и ключ

(разводной или, точнее, "французский"). Изначально он тоже

не был исключительной прерогативой железнодорожной символики

и относился ко всем техническим специальностям в целом. Надо

сказать, что понятия логотипа или фирменного знака в его

современном понимании в те времена, естественно, не

существовало (если не касаться исключительно области

коммерции). Данные знаки использовались в государственной

геральдике, и, в первую очередь, как элемент обмундирования

- железнодорожное ведомство с самых ранних времен и по

нынешние всегда имело полувоенную организацию.

Символ в виде «крылатого колеса», который до сей поры носили

Российские Железные дороги, появился 1871 г. вместе с

печально известным ГОРЖД - Главным обществом российских

железных дорог. Основанное 1868 г., данное акционерное

общество с участием, помимо частного российского, еще и

английского, французского и прусского капиталов, стало одной

из главных управляющих структур в российских железных

дорогах. Появление «крылатой эмблемы», скорее всего, надо

связывать именно с ее «прусскими корнями» - в том или ином

виде она до сих пор присутствует в знаках многих

железнодорожных компаний Европы. Однако в те времена она не

была общеупотребимой, тем более что за 1861-1873 гг. было

основано 53 железнодорожных акционерных обществ, каждое из

которых вводило свою форму для собственных служащих (вместе

с соответствующей символикой).

Во времена СССР, как мы уже знаем, долгое время

использовался прежний знак «имперского» МПС - «топор и

якорь». Некоторую особую символику имели представители

железнодорожных войск. В частности, в 1924 г. в элементах

военной формы снова начало использоваться «крылатое колесо»

(первоначально - в качестве эмблемы службы ВОСО (военных

сообщений).

У «гражданских» железнодорожников «технический знак» заменил

«топор и якорь» в 1932 г. Окончательно железнодорожники

«демилитаризовались» с 1955 г., когда их обмундирование было

заменено на форму гражданского образца. Основным символом

при этом по-прежнему оставался «технический знак». С 1963 г.

«крылатое колесо» «осеняет собой» и все «гражданское»

железнодорожное ведомство. Ну а в 1994 г. вводится

«комбинированный знак», содержащий окружность с помещенным в

центре техническим знаком, справа и слева от которой

располагались знаки «усеченной рессоры».

Данное обстоятельство, вероятно, и повлияло на то, что

крылья колеса, уже достаточно стилизованные к этому времени,

тоже стали считать изображением железнодорожной рессоры.

Вместе с тем нагрудный знак не подвергся стилизации и

сохранил каноническую форму.

Источник: http://www.sostav.ru/articles/2007/11/26/ko1/ |

| |

|

История железнодорожной

формы 1809-1995 годов |

|

История форменного обмундирования железнодорожников

неразрывно связана с началом подготовки

специалистов-инженеров по строительству и эксплуатации путей

сообщения, и в первую очередь с созданием Института корпуса

инженеров путей сообщения в 1809 г. Так как институт был

полувоенным учебным заведением, то форма выпускников и

кадетов соответствовала военной форме того времени. Для

отличия чинов служили серебряные эполеты с золотыми

звездочками. Первым воспитанникам института было разрешено

носить офицерский мундир, но без эполет. В 1817 г. была

введена зеленая выпушка для мундиров, а в 1830 г. вместо

гладких пуговиц вводятся пуговицы с изображением

крестообразно положенных топора и якоря, а генералам -

пуговицы с государственным гербом (двуглавый орел). 3нак из

топора и якоря сохранился вплоть до 1932 г., т.е. до

введения современного технического знака из ключа и молотка.

Инженеры путей сообщения продолжали носить военные мундиры

до 1867 г., когда стали выпускаться из института в званиях

гражданских инженеров и с чином коллежского или губернского

секретаря.

О форменных костюмах служащих первых железных дорог известно

немного. Проектировщик и строитель дороги Царскосельской

железной дороги Ф.Гертснер выписал форму для кондукторов

вагонов из-за границы. Накануне открытия регулярного

движения поездов Петербурго-Московской линии было утверждено

«Положение о составе Управления С.-Петербурге - Московской

ж.д.», где было указано, что весь обслуживающий персонал

разделяется на четыре роты. Первую составляли машинисты, их

помощники и кочегары, вторую - обер-кондукторы и кондукторы.

Им всем полагался мундир военного образца, головным убором

служила каска. Кондукторам и обер-кондукторам полагался

фашинный нож на черной портупее.

Начиная с 1855 г. происходят большие изменения, в покрое

форменного обмундирования всех служащих ведомства путей

сообщения. Чтобы поднять престиж государственной службы

среди нижних чинов, вводится право отличать выслугу лет

серебреными галунами: так, за пять лет службы мастерам и

машинистам Николаевской ж. д. полагались галуны на обшлага

рукавов, за десять лет к ним прибавлялись галуны на фуражку

и воротник.

Крестьянская реформа 1861 г. обозначила новый период

хозяйственного развития Р оссии - промышленного капитализма.

О дной из главных причин препятствующих быстрому развитию

промышленности, было отсутствие железных дорог. Так как

казна России, обескровленной Крымской войной, опустела,

правительство было вынуждено привлечь к строительству

железных дорог частный капитал. 3а период 1861-1873 гг. было

основано 53 акционерных железнодорожных общества и каждое

общество вводило свою форму для служащих. В 1871 г.

появилась эмблема Главного общества российских ж.д.: два

распростертых крыла с колесом. Позднее эмблема несколько

видоизменялась, но смысл остался прежний - скорость,

точность,, комфортабельность. Первая единая форма одежды для

всех железных дорог России (кроме Финляндии), вводится в

1878 г. 3а все время существования Министерства путей

сообщения до революционной России, его служащие

подразделялись на четыре разряда: инженеры путей сообщения,

чиновники центральных учреждений, чиновники местных

учреждений, железнодорожные служащие.

К разряду служащих относились обслуживающий персонал станций

и депо. Отличия форменного костюма для них заключалось

главным образом в цвете выпушек по роду служб (красный,

зеленый, синий и желтый).

24 августа 1904 года Высочайше утверждаются последние

изменения в форменном обмундировании гражданских чинов

министерства путей сообщения дореволюционной России,

согласно которым чиновники и инженеры имели семь

установочных форм обмундирования: парадную, праздничную,

обыкновенную, особую, будничную, летнею и дорожную.

В первые годы советской власти железнодорожники донашивали

старые форменные костюмы, но без эмблем. Первая советская

железнодорожная форма была введена в 1926 г. Следующие

изменения прошли в 1932 г., особенностями этого форменного

костюма являлись темно-синий цвет ткани и знаки различия

красной эмали, размещенные на петлицах. У высшего командного

состава - звездочки, у среднего - шестигранники, у младшего

и рядовых - углы. Эта форма просуществовала до 1943 г.,

когда были введены персональные звания и новые знаки

различия, располагавшиеся на погонах. У высшего, старшего и

среднего командных составов погоны были военного образца из

серебряного галуна на светло-зеленом подбое. Погоны младшего

и рядового составов, изготовлялись из приборного сукна

черного цвета, имели комбинированную форму: от воротника

нашивался прямоугольный погон, оканчивающийся, у рукава,

поперечным шестиугольником.

Принадлежность к той или иной отрасли железнодорожного

хозяйства определялась по расположенной ниже пуговицы

эмблеме из оксидированного металла. Так, строители носили

эмблему в виде моста, вагонники - в виде вагона,

локомотивщики - паровоза, движенцы получили в качестве

эмблемы - светофор, связисты - скрещенные молнии, знак

административной службы представлял собой изображение серпа

и молота, наложенных на французский ключ и молот. Эта форма

в 1955 г. была заменена формой гражданского образца. 3наки

различия перенесли на петлицы.

В 1963 г. покрой формы вновь изменяется. Появляется эмблема

железных дорог СССР - колесо и крылья. Технический знак

(молоток и ключ) сохранился. Очередные большие изменения в

форменном костюме железнодорожников последовали в 1985 г.

Этому предшествовали: приказы МПС №2114 (1973 г.) «О б

изменении знаков различия для личного состава

железнодорожного транспорта» и № 32Ц (1979 г.) «Об изменении

знаков различия на форменной одежде работников

железнодорожного транспорта». Согласно приказу 1973 г.

полагались нарукавные знаки в виде пятиугольника с

золотистыми галунами. 3наками различия для младшего и

рядового состава служили пятиугольники шириной 65 мм и

высотой от основания до вершины 85-108 мм. Поле

пятиугольников - из ткани черного цвета. Нашивались они на

левом рукаве пальто, пиджака, жакета и куртки, вершиной

вниз, в окантовке зеленого цвета, помещен желтый технический

знак в венке, над венком - эмблема железнодорожного

транспорта. В нижнем разрыве венка надпись «МПС» или

«Метро». Форменная одежда образца 1979 г. в основном

повторяла предыдущую. Сохранялся установленный черный цвет

зимней и светло-серый цвет для летней одежды. Этим приказом

утверждался табель должностей работников транспорта на

получение форменной одежды, непосредственно связанных с

движением поездов, обслуживанием пассажиров и перевозкой

грузов устанавливался также порядок выдачи и предоставления

скидки со стоимости форменной одежды. В качестве знаков

различия для начальствующего состава устанавливались нашивки

из галуна золотистого цвета и петлицы. Младшему и рядовому

составу полагался пятиугольник шириной 65 мм и высотой от

основания до вершины 90-100 мм. Старшему, среднему, младшему

и рядовому составам на воротнике пиджака полагались петлицы

размером 60x30 мм. Комплект одежды 1985 г. включал

двубортное пальто и костюм, состоящий из (двубортного у

высшего и старшего начальствующего составов, и однобортного

у остальных) пиджака с открытыми лацканами, двумя боковыми

прорезами и одним нагрудным карманом; и брюки цвета пиджака

- без манжет, носимые навыпуск, цвет зимней формы

темно-синий, летней — светло-серый. Головным убором служила

фуражка с тульей из ткани костюма и черным околышем.

Женщинам полагался шерстяной берет по цвету костюма. 3имой

фуражку заменяла шапка-ушанка, выполнявшаяся из серого

каракуля - для высшего состава, из черного каракуля - для

старшего и среднего составов, из цигейки или искусственного

меха черного цвета - для остальных категорий работников.

Верх шапки был из черного сукна.

3наки различия заимствованны из приказа 1979 г. Весь прибор:

пуговицы, кокарда, эмблема, галуны, шитье - желтого цвета.

1 января 1995 г. в соответствии с приказом министра путей

сообщения №14Ц от 22 декабря 1994 г. «О форменной одежде» в

целях повышения дисциплины и ответственности работников

железнодорожного транспорта была введена новая форменная

одежда и знаки различия для работников железнодорожного

транспорта. 3наками различия служат наплечные знаки (полупогоны)

с поперечным размещением звезд. Эмблема железнодорожного

транспорта представляет собой эллипсообразное колесо с

крыльями. Эмблема для лиц высшего и старшего начальствующего

состава вышивается золотистыми нитями. Для среднего,

младшего начальствующего и рядовою составов -изготовляется

из металла золотистого цвета. Кокарда для головных уборов

представляет собой эллипс шириной 22 мм и высотой 30 мм с

полем темно-зеленого цвета в золотистом обрамлении с

крыльями и двумя лавровыми листьями у основания эллипса.

На поле расположен технический знак золотистого цвета. Для

высшего начальствующего состава может быть вышита, для

остальных изготовляется из металла. Кокарда для женского

головного убора (пилотки) представляет собой эллипс шириной

27 мм и высотой 34 мм в золотом обрамлении, технический знак

нового образца для форменной одежды - окружность с полем

темно - зеленого цвета., на котором перекрещиваются

разводной ключ и молоток. Справа и слева окружности

располагается усеченная рессора.

Изучение истории форменного обмундирования показывает, что

ее развитие непосредственным образом связано с жизнью

общества, происходящими в нем различными социальными

процессами и требованиями времени. Эту закономерность

подтверждает и эволюция форменного костюма железнодорожников

России. В эпоху резкого деления общества на классы вносятся

детали, закрепляющие иерархическую лестницу. Во время второй

мировой войны, тыл становится трудовым фронтом и

железнодорожники - надевают погоны. К 1955 г. страна

восстанавливает разрушенное хозяйство, идет мирный путь

развития экономики и форменный костюм ищет пути

совершенствования. Первый шаг назад - возврат к довоенным

петлицам,, однако демократические преобразования

шестидесятых годов, появление новых материалов позволяют и

форменному обмундированию, при сохранении знаков различия,

приблизиться к бытовому костюму.

Жизнь не стоит на месте, внося коррективы во все сферы

деятельности человека. Нет сомнения, что поиск новых моделей

костюмов будет продолжен.

М.А.

Балтрашевич (проект ОАО "РЖД")

|

| |

| |

Фотографии

альбома: Железнодорожное Ретро |

|